120年前的辛丑年,是屈辱之年!光緒二十七年(1901年)七月二十五日,清政府被迫簽訂了喪權辱國的《辛丑條約》,中國徹底陷入了災難深重的半殖民地半封建社會的泥潭。這個條約的第一款第一條,就“大德國欽差男爵克大臣被戕一事”作出了規定,“醇親王載灃為頭等專使大臣,赴大德國大皇帝前,代表大清國大皇帝暨國家惋惜之意。”

這里的“惋惜”之說,是由義和團運動中德國人克林德被殺引起。克林德,光緒二十五年(1899年)德國駐華公使。光緒二十六年(1900年)五月二十一日,八國聯軍攻占大沽口炮臺。五月二十三日,清總理各國事務衙門照會各國公使,認為此舉是故意失和,中國對各國使館不再保護,限令一切外國人在24小時內離京。次日,德國公使克林德乘轎前往總理衙門抗議,在經過東單牌樓時,克林德公然下令放槍挑釁,結果被其激怒的清軍虎神營士兵開槍擊斃。此事成為八國聯軍入侵北京的重要借口,在列強攻占北京后,克林德事件成為議和談判中的重要內容之一。最終,清政府被迫接受列強提出的屈辱條件,于光緒二十七年七月簽訂《辛丑條約》。其中,要求清政府懲辦兇手,派出專使赴德國致歉,并在克林德被殺之處建立碑坊,“以昭滌垢雪侮之意”。實際上,在西方列強的欺凌壓力下,清政府在《辛丑條約》簽訂前就已安排醇親王載灃赴德“謝罪”之旅。

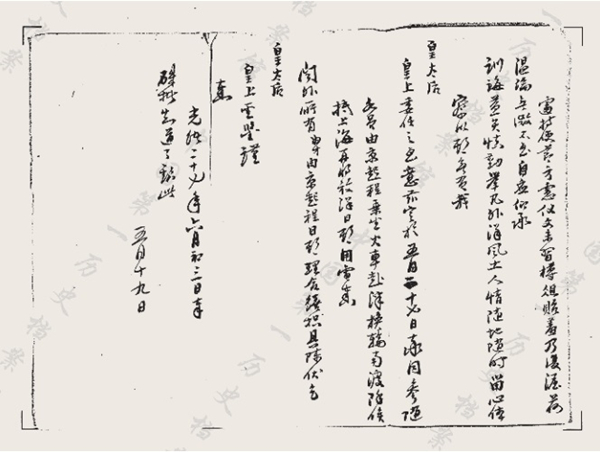

載灃奏報起程赴德事

無奈出使

載灃乃咸豐帝的弟弟奕 之子,也是光緒帝載湉的胞弟,襲封醇親王。醇親王被選派出使時年僅18歲,德國人之所以認可他,其主要原因大致有二:一是因為載灃乃光緒帝胞弟,地位較一般親王顯要;二是因為載灃在整個義和團運動中“莫贊一詞”,與庚子事變沒有什么牽連,不像莊親王載勛、端親王載漪等積極參與進攻使館,又不似慶親王奕 等身負議和重任, 不得脫身。弱國無外交,對于出使人選,清廷也只能聽任德國的意見。

對于這個意見,光緒帝雖頗為不滿,但也只能任由安排,只是要求“必須得力之員贊助一切”。經過一番考量權衡,在光緒二十七年四月十八日,清廷正式發布上諭,“命醇親王載灃為頭等專使德國大臣,以前內閣侍讀學士張翼、正白旗漢軍副都統蔭昌為參贊官”一同前往。載灃考慮到出使事務紛繁,于是又上奏提議,將候補道梁誠、候補道劉祖桂、候補道麥信堅、候補知府王瓘、戶部員外郎象賢、刑部員外郎曾廣镕、候補知縣尚希曾等7人派充隨員。另外,分省補用知府治格通曉德文,候選直隸州知府吳仲賢、候補知縣嚴璩、候選知縣楊書雯通曉英文,分別被委任翻譯官隨行。還有太醫院八品吏目王應瑞,派充醫官同行。即便如此,光緒帝對自己的弟弟載灃仍是牽掛擔心。五月初三日,光緒帝再次下旨叮囑:“醇親王載灃初次出洋,一切言動,諸宜謹慎。飲食起居,隨時調護。并著張翼等悉心照料,妥慎贊襄。禮畢即行回國,仍將外洋風土人情,隨地留心體察,而資閱歷。”

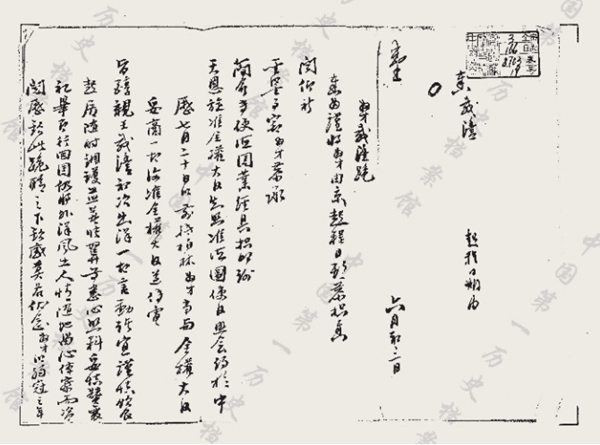

五月二十七日,載灃一行由北京永定門火車站起程。當天下午到達天津,隨即前往大沽口,搭載中國招商局的安平號海輪,先抵香港。六月初五日,在香港搭乘德國拜安號輪船駛往歐洲。七月十一日,拜安號輪船到達意大利的熱那亞,載灃一行轉由陸路赴德。七月二十一日,抵達德國波茨坦,下榻德皇奧蓮格理行宮。

艱難斡旋

醇親王載灃出使德國“謝罪”,本不是一件體面的差事,更何況大清王朝已行至末路。所以圍繞著出使問題與德國方面的爭執,是極其艱難和難有成效的。

首先,以光緒帝名義致德皇的國書中有關用詞,讓當時在京的全權大臣與逃到西安的行在軍機處確是動了一番心思,他們盡量規避明顯屈辱的字樣。最終這樣表述:“乃上年五月,義和拳匪闌入京師,兵民交訌,貴國使臣克林德竟至被戕殞命。該使臣銜命來華,辦理交涉事件悉臻妥協,朕甚嘉許。不意變生倉卒,遽爾捐軀。朕自維薄德,未能先事預防,保護多疏,疚心曷極。已于該使臣死事地方,敕建銘志之坊,用以旌善癉惡,昭示后來。茲派醇親王載灃為欽差頭等專使大臣,親賚國書前往貴國呈遞。該親王分屬近支,誼同休戚,特令竭誠將命,以表朕漸悔之意”。這里,用“疚心”“漸悔”,代替了“道歉”“謝罪”的字眼。當然,這也不過是朝臣的文字游戲罷了,對國勢絲毫無補。

其次,圍繞著載灃使德的外交禮儀,雙方進行了相當一段時間的爭執。在載灃出使前,清政府駐德公使呂海寰曾多次向德國方面探詢有關會見禮節等問題,但德國方面一直未做任何表示。直至七月初六日,呂海寰從德國外交部禮賓司處得悉,會見禮節這樣安排:“德皇在白廳坐見,王爺行三鞠躬禮”,其他參贊隨員須“均照中國臣下覲君禮叩首”。也就是說,德國皇帝是坐著接見,清政府的特使載灃要行三鞠躬禮,其他隨員則要像拜見大清皇帝一樣行下跪叩首禮。

清駐德公使呂海寰聽聞十分詫異,認為德皇坐見中國親王而不起立,中國隨行參贊下跪叩首皆屬非禮。為此,呂海寰一面向德國外交部據理力爭,一面連續致電載灃及北京議和大臣奕 、李鴻章和西安行在軍機處,請求向德國駐華公使穆默商議轉圜之策。但德國方面表示,除參贊官副都統蔭昌擔任翻譯尚可通融外,其余均不更改。七月初十日,奕 、李鴻章致電呂海寰,表示參贊等行叩首之禮,“為歐洲向來所無,未免有意欺辱。國體攸關,斷難逆就……如彼仍堅執,只好由執事轉告醇邸,只帶蔭昌一人前往,張翼可令稱病,其余各參贊等,先赴別國等候,否則國書可以緩遞,斷不能忍此大辱。”

七月十二日,載灃一行抵達德國與瑞士交界的巴塞爾,因叩拜之爭尚無轉機,載灃萬分焦灼之下,只能以“身體少有不適”為詞,在瑞士巴塞爾停而不前,同時派德國總兵李希德爾前往柏林通融。次日,載灃接到駐德公使館參贊賡音泰來電,報告德國仍堅持原議。載灃無奈,只得一面向國內報告,一面準備啟程前往柏林。就在此時,載灃又接駐德公使館參贊賡音泰電報說,“德皇已諭,停止十四(日)禮節”,并告載灃“暫宜緩赴德京”。德皇威廉二世拒絕接見,載灃處于進退兩難的地步。

這時,清政府方面令載灃相機行事,既顧出使大局,也要無傷國體。同時,請求其他各國在京公使代為斡旋。七月十七日,西安行在軍機處致電出使英國大臣羅豐祿,希望英、美、日本篤念邦交,代為轉圜。七月十八日,西安行在軍機處電令在北京議和的全權大臣奕 、李鴻章,“堅托各公使出為調停,并與穆使婉切商議,托其轉圜”,同時讓駐德公使呂海寰繼續與德國外交部磋商,竟說出“磨得一分是一分”這樣無可奈何的話。清政府萬般無奈之下,“如實不能挽回,應與照會議明,此次專使原為道歉,姑為通融酌允,以后仍按照各國通行之禮,不得援此為例。”意思是,這次是道歉而來,實在不行的話,就委屈允可了,但要聲明下不為例。全權大臣奕 、李鴻章還認為,德皇坐受國書尚可容忍,而讓參贊跪拜絕不能同意,遂再提出折衷方案:醇親王載灃進見德皇只帶翻譯,其余參贊或托病或暫避他地,以避免與德皇見面。同時,奕 和李鴻章還以此為理由,對已經商議就緒的《辛丑條約》暫時拒絕簽字,向各國施加壓力。

到了七月二十日,情況終有轉機。清政府駐德公使呂海寰和德國駐巴塞爾領事艾士威先后通知載灃:德國外交部表示,德皇同意接見,呈遞國書時只帶蔭昌一人作為翻譯,免去跪拜禮,俱行鞠躬禮。“其余參隨等亦可同來,均住坡坎他姆皇宮”。十幾天的禮儀之爭,算是有了一個可以接受的結果。當晚,載灃一行啟程,次日抵達波茨坦。

七月二十二日,載灃隨帶蔭昌一人前往德皇行宮。載灃向威廉二世行三鞠躬禮,呈遞國書,宣讀頌詞。蔭昌隨同,亦行三鞠躬禮。德皇威廉二世傲慢地坐受國書,發表答詞也未曾起立。歷經周折,載灃覺得這樣已是“大局保全,國體無傷”。當日即電告北京“所有一切,均賴國家鴻福,俱臻妥協,堪慰宸念”。

草草回國

醇親王載灃是有清一代走出國門爵位最高的皇室成員,在完成“謝罪”使命后,載灃還在德國還進行了一番游覽,這成為他開眼看世界的一個特殊契機。根據載灃《使德日記》記載:七月二十二日,參觀巴伯爾土勃爾治山上的行宮。二十三日,前往操場閱操,并搭乘火車赴柏林。二十四日,拜謁德皇威廉第一墓。二十五日,參觀柏林獸園。在其后的幾天,又先后參觀了水族院、博物院、油畫院、電機廠、造船廠、魚雷廠等地。由此,載灃對德國的政治文化和機械制造有了一定的了解,他親眼看到西方軍事的強大以及科技的發展,也更感受到大清帝國巨大落差。

載灃身為親王出使,也受到各國關注。在載灃離京前,美國公使首先提出邀請,希望載灃訪德后順道訪美。隨后,日本公使、比利時公使、英國公使、意大利公使也相繼提出相同的要求。對這些邀請,清廷表示,“著照所請,以重邦交”。然而, 德國方面卻表示反對載灃順問其他歐洲國家,提出“除美、日與彼無涉,若往歐洲英、意、比,有違專誠之旨”。接著,英國外交部表示,英國駐華公使雖有邀請親王訪英之意,但“至今尚未奉有英廷敬迓之諭”。意大利方面則表示在西歷十月十五日以后方能接待,而載灃九月即可完成德國之行,顯然不無他意。鑒于這種尷尬的境況,隨行參贊官張翼、蔭昌向北京獻策,建議以載灃身體不適,“兼有冬月歸候回鑾,請旨完婚,遲恐誤期”為借口,向各國駐華公使婉言回絕訪問邀請。八月初六日, 光緒帝奉慈禧太后懿旨發布上諭,命載灃“在德使事既畢,著即起程回華,以慰遠系。美、日、意、比各國使事暫從緩議,此時均無庸前往”。

于是,在光緒二十七年八月十八日,經過近一個月的參觀游覽,載灃一行離開德國。次日,仍在熱那亞登船,照來路回國。十月初六日,最終“抵京回府”,歷時4個月的使德之行就此結束。醇親王載灃作為“頭等專使”出使德國,是清朝唯一一次皇室親王出洋,由于這是在列強欺凌下的“謝罪”之旅,因此充滿艱辛與無奈。可以說,這是晚清國家沉淪歷史中屈辱的一頁。

作者單位:中國第一歷史檔案館